Date: Dec 6, 2013

«Печально я гляжу на наше поколенье...»

О техническом прогрессе можно сказать многое. Можно долго перечислять все плюсы и минусы эры развития технологий, появления интернета, современных компьютеров, новых телефонов (каждый из которых во много раз мощнее любого компьютера из нашего вычислительного центра), но факт остается фактом: все вышеперечисленное уже стало частью нашего мира, и от этого никуда не деться. Подчеркнутое игнорирование всех современных технологий некоторыми людьми старой закалки – уверена, каждый из нас сможет без труда перечислить несколько подобных личностей – вызывает разве что недоумение, а фразы вроде «ну и что ты там насчитаешь на этом своем компьютере?», «да что там хорошего в этом вашем интернете?», «не знаю никакого экселя, бери листочек и строй график вручную» вызывают разве что сочувствие. Возможно, сами сторонники такой точки зрения уверены, что они куда мудрее окружающих: ведь куда надежнее считать на калькуляторе и строить график по точкам на листе в клеточку, чем позволить себе впасть в зависимость от современных технологий! Да и надежнее выполнить расчеты самому, чем доверить это какой-то программе. Ведь неизвестно еще, что & nbsp;там эта адская машинка насчитает!

Невольно вспоминается поучительный рассказ о том, что, когда в СССР в массовом производстве появились калькуляторы, многие бухгалтеры, не доверяя им, по-прежнему считали на счетах. Так, мол, надежнее будет, да и привычнее.

Но в большинстве своем люди сейчас все же понимают, что глупо игнорировать все блага научного прогресса. Программа выполнит расчеты гораздо быстрее, чем человек, онлайн-переводчик позволяет переводить целые тексты за считанные секунды, на маленькой флешке (ведь вы же не из тех, кто по старинке продолжает пользоваться дискетами, уповая на их надежность?) могут храниться гигабайты информации – важной и не очень, в электронную книжку легко вместятся тексты всех книг из вашего книжного шкафа (если он у вас, конечно, есть). Мы в любой момент имеем возможность связаться по скайпу с родственниками, друзьями или знакомыми, живущими в другой стране. Включив видеосвязь, мы легко сможем полюбоваться их радостными лицами на фоне Индийского океана, Альпийских гор или зеленых холмов Калифорнии, в свою очередь продемонстрировав им бескрайние луга, озера цвета сапфира и густые леса нашей родины(в худшем случае – вид из окна на блочные серые девятиэтажки).

Социальные сети позволяют нам держать руку на пульсе событий, происходящих с нашими друзьями. Новые фотографии, записи, активные обсуждения, споры, комментарии, приглашения на встречи – это все, безусловно, помогает нам быть в курсе происходящего вокруг и не отставать от жизни. Да и куда проще, например, создать встречу с заманчивым названием «Давайте сходим на каток!» и пригласить туда всех друзей несколькими кликами мышки, чем, скажем, методично всех обзванивать и отвечать на однотипные вопросы вроде «а когда? а куда? а кто еще будет?» (хотя потом, разумеется, половина всех подтвердивших приглашение так и не придет, но это уже другой вопрос...)

Впрочем, все же у любой медали две стороны, и нелегко уловить ту грань, когда то, что было задумано с благородной целью принести пользу, становится абсолютно бессмысленным. Новость о том, что подруга наконец-то защитила диплом – это хорошо, но вот новость о том, сколько помидоров выросло на ее ферме или о новом рекорде в танках – это уже не совсем то, что хотелось бы видеть в своей новостной ленте. Разговор по скайпу с дядей из Америки – это замечательно, но болтовня с другом, который живет в соседнем доме – уже ненормально. Да и выкладывание в инстаграм кучи бесполезных фотографий («вот это пельмени, которые я приготовила, а вот это моя кошка в ста двадцати разных ракурсах») – тоже явный перебор.

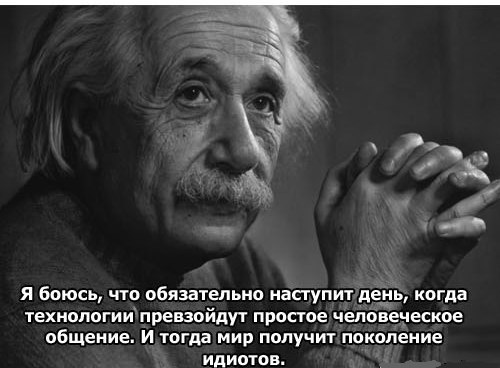

Информация стала более доступной, но эта доступность и делает нас беспомощными. Зачем запоминать, если можно прогуглить? Зачем придумывать что-то свое, если можно найти в интернете? Зачем уметь считать, если любая программа может сделать это за нас? Зачем уметь писать грамотно, если есть встроенная проверка орфографии? Вот и получается, что мы, излишне надеясь на всемогущий интернет, вскоре излишне расслабимся и позволим мозгу совсем не напрягаться, и скоро не в силах будем вспомнить скорость света, правильно написать слово «детерминант» и посчитать интеграл от синус икс. А многие из нас могут наизусть процитировать строчки любимого стихотворения, например?

Мы упрощаем многие вещи, и это вполне логично: как можно вспомнить из курса механики, шарик, пущенный по кривой поверхности, выберет путь, на котором затраты энергии будут наименьшими. Но все же, как это ни сложно, нужно найти некое положение равновесия и соблюдать тот баланс, на котором технологии служат лишь во благо, а виртуальное общение не заменяет реальные встречи. Иначе мы рискуем превратиться в существа с одной извилиной (а больше и не надо), двенадцатью пальцами (чтобы печатать еще быстрее), скудным словарным запасом (на фоне которого даже Эллочка-людоедка покажется образцом красноречия) и сложностями с восприятием текста длиной больше ста сорока символов.

Давайте хоть иногда полагаться на собственную память, а не на помощь всемогущего гугла. Звонить друзьям и договариваться о встрече, а не писать сообщение «привет, как дела?». Менять что-то в своей жизни, а не статусы и фотографию на аватаре. Читать книги, а не твиттер. Ставить перед собой цели и добиваться их, а не выкладывать себе на стену несчетное количество высказываний из бизнес-цитатников.

Да и умение взять интеграл, перемножить матрицы или нарисовать диаграмму без помощи компьютера тоже может пригодиться. Как знать, вдруг когда-нибудь, в последний вечер перед сдачей курсовой или хотя бы лабы придется-таки, злясь на несвоевременное отключение электричества и так не вовремя разрядившуюся батарею ноутбука, сидеть при свечах и строить график карандашом на бумаге!